一、城镇污水处理系统生物除磷能力的大致估算

在污水生物除磷脱氨系统中,影响出水溶解磷浓度的主要因素为进入厌氧区的进水rbCOD/TP比值和回流污泥硝酸盐含量。单位rbCOD的生物除磷能力大致为0.10gP/gCOD,而厌氧区进流中每克NO3-N的消耗会导致大约6grbCOD的损失。因此,进入厌氧区的硝酸盐浓度的控制是工艺设计和运行管理的关键。

建议在前端设置预缺氧区或把部分厌氧区改造为预缺氧区,可在较大程度上消除回流污泥硝酸盐对生物除磷的不利影响。

二、工艺技术特征

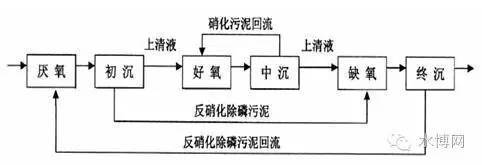

1.生物除磷脱氨系统需要具备相对独立的厌氧、缺氧、好氧区以及回流污泥反硝化区,功能分区要明确、协调。采用分格的推流池型构造,功能区界限清晰,可控性好,但缓冲进水氮浓度波动的能力稍差;完全混合与循环流池型的功能区变动幅度大,界限不清晰,但缓冲水质水量波动的能力较强。

2.工艺设计和运行中,尽量做到:带入缺氧区的溶解氧量应最小化,任何来源的溶解氧都会消耗用于反硝化的碳源有机物,并且延缓反硝化过程的启动与进行;进入厌氧区的溶解氧和硝态氮应最小化,任何来源的溶解氧和硝态氮都会快速消耗聚磷菌所需的快速生物降解有机物,影响生物除磷效果;另外,在允许的范围内,应尽量做到生物反应区的活性生物量最大化。

3.通过设置回流污泥反硝化区和多点进水方式,利用10%~50%进水中的有机物和活性污泥本身(内源反硝化)为碳源,可去除回流污泥所携带的硝态氮,改进生物除磷效果。采用多点进水的工艺设计,可根据进水水量水质和环境条件变化,灵活调整工艺运行方式及控制参数。

三、关键设计参数

1.生物池可采用以下参数:泥龄15~20d,污泥浓度3.5~4.5g/L,预缺氧池水力停留时间(HRT)0.5h左右,厌氧池HRT1.0~1.5h,缺氧池HRT大于2h,根据所需反硝化量计算。

混合液回流比100%~400%,污泥回流比50%~100%。好氧区的溶解氧浓度分区控制,其中混合液回流区控制1.0mgl以下,好氧区末端不低于2.0mg/L.

2.活性污泥产率系数宜根据进水水质特性及试验确定,或者直接参考室外排水设计标准。

3.宜在缺氧区与好氧区之间设置过渡区,用于缺氧区与好氧区容积比例的季节性调整,强化脱氮效果及节省能耗。

4.二沉池表面负荷宜采用0.7~0.8m3/(m2·h);当采用周进周出的二沉池形式时,表面负荷可采用1.0m3/(m2·h)左右。

5.在提标改造工程中,可将厌氧池的一部分或全部改造成缺氧池,以强化反硝化效果;可将厌氧区前端部分改造成回流污泥反硝化区,改善有效释磷效果。

6.进水SS/BOD5偏高,碳源不足时,生物池前端宜设置初沉发酵池,控制无机悬浮固体进入后续生物池,同时改善进水碳源质量,提高反硝化速率。

四、外部碳源投加

1.以下情况可考虑设置外部碳源投加装置:对于已运行的污水处理工程,出水NH3-N稳定达标,但TN不能稳定达标;对于新建污水处理工程生物处理系统进水BOD5与达标所需TN去除量的比值小于5,或进水BOD5/TN<4;以及进水BOD5/TN≥4.0,但进水TN浓度过高(日平均50mg/l以上)。

2.通过外加碳源可以提高反硝化能力和反应速率,适用于碳源不足和冬季低温运行情况。外加碳源包括甲醇、乙酸、乙酸盐、酒业废水、食品加工废水等。其中,甲醇、乙酸类为高质量的快速碳源,但甲醇有一定的适应期。

3.外加碳源的选择应考虑以下因素:反硝化速率提高的幅度,反硝化微生物需要的适应期,毒性、稳定性,货源的充足性,运输的便捷性及价格成本等。应因地制宜地利用廉价碳源,例如,酒业废水、食品加工废水、糖蜜废水等。当反硝化池的池容受限时,宜投加容易生物降解的快速碳源。

4.碳源投加量(以COD计)根据所需去除的硝态氨量,按3~5倍计算,过量投加既影响出水水质又增加运行成本;投加点宜设在反硝化区进口端或前端的厌氧区。如果单位硝态氨去除的碳源消耗量超出范围,需要对工艺过程进行检查。

五、运行控制要点

1.冬季水温低(特别当水温低于15℃)影响生物脱氮功能时,应根据具体情况,优先采取提高活性污泥浓度和溶解氧浓度的运行优化措施;条件允许时,也可采用投加悬浮填料的措施。

2.进水碳源不足,不能满足生物脱氮要求时,应首先调整工艺运行模式,合理利用内碳源,其次才考虑投加外碳源。

3.厌氧区溶解氧浓度宜控制在0.1mg/1以下,缺氧区0.2mg/L以下;硝化回流液溶解氧浓度应控制在1.0mg/L以下;在混合液回流比较大的情况下,应严格控制其溶解氧浓度,越低越好;条件允许时,尽量采用氧化还原电位(ORP)对厌氧区和缺氧区的运行环境进行监控。

4.采用多点分流进水方式时,应灵活调整各点的进水量,优化生物除磷和反硝化的碳源分配。

5.进水碳氮比(BOD5/TN)偏低,碳源严重不足时,先通过初沉污泥发酵补充内碳源,再考虑投加外部碳源。

6.尽量避免出现以下情况:厌氧区或好氧区的水力停留时间过长,初沉污泥和二沉污泥的混合储存,剩余污泥回流到初沉池,以及二沉池的泥层过厚。

(来源:他们都叫我班长)